従来型の44woodの発展型としてV15TypeⅠ仕様を導入しましたが、併せて従来の形状のマイナーチェンジも含めて試作試聴を繰り返していますが、おおよその見当もつきましたので少しづつ製作を始めています。

残り乏しくなった本紫檀、加工性と目立ちたがり屋のレッドローズウッド、今まで特殊な装飾材として扱っていた神代欅の杢材、それぞれで特徴の活かせる加工で製作します。

従来型の44woodの発展型としてV15TypeⅠ仕様を導入しましたが、併せて従来の形状のマイナーチェンジも含めて試作試聴を繰り返していますが、おおよその見当もつきましたので少しづつ製作を始めています。

残り乏しくなった本紫檀、加工性と目立ちたがり屋のレッドローズウッド、今まで特殊な装飾材として扱っていた神代欅の杢材、それぞれで特徴の活かせる加工で製作します。

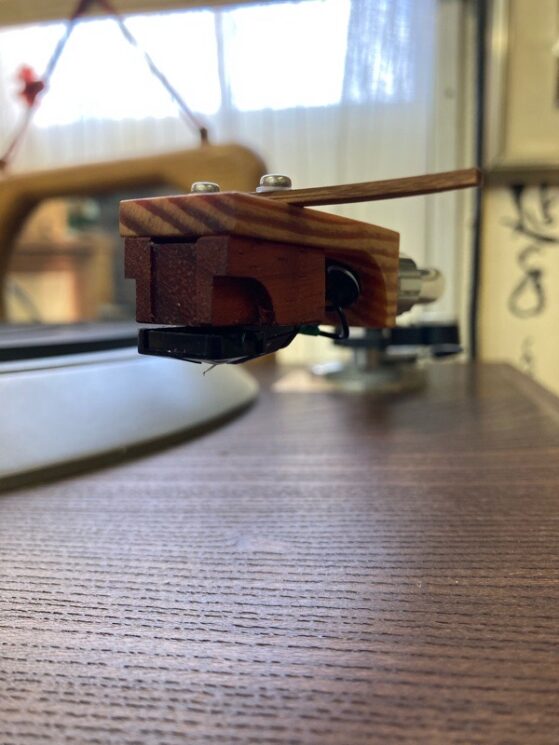

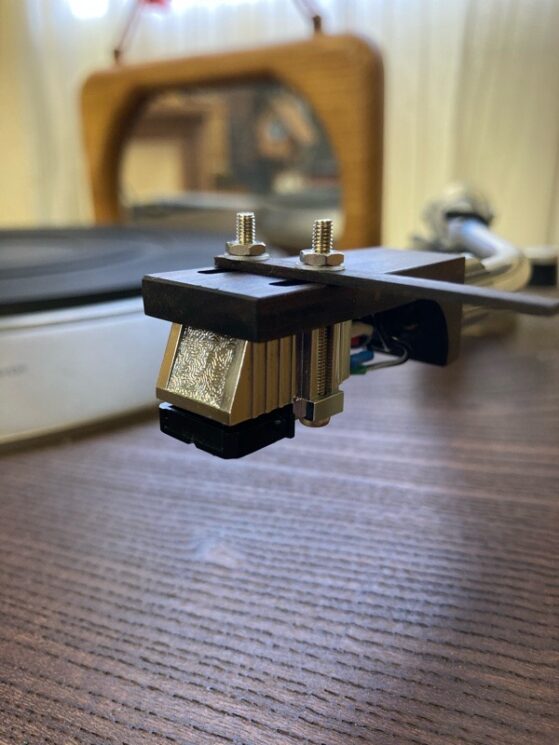

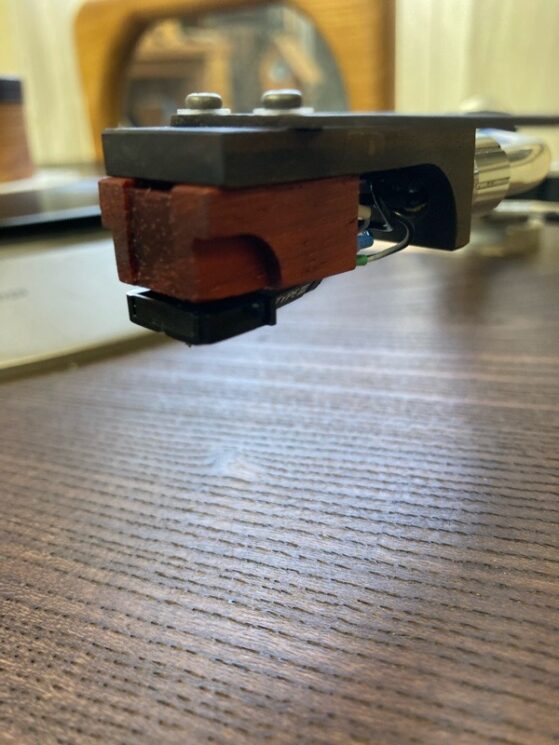

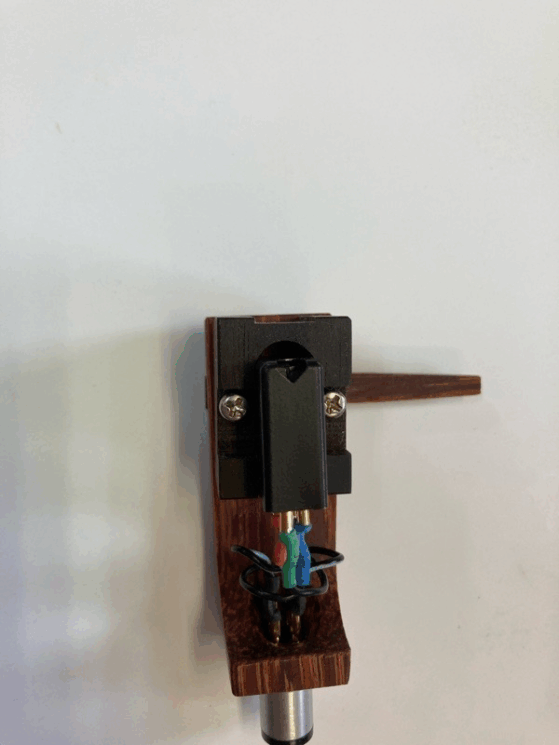

今回もヤフオクで落札したのでウッドハウジング化して下さい、と言うご依頼です。

使用するハウジングはレッドローズウッド!

作業に取り掛かる前に音出しの確認をしています。今回は黒檀のウッドシェル、自前のリード線で聴いています。

左右とも正常に音が出ていてノイズも無いので作業にかかります。

だいぶ手馴れてきて、プラカバーと本体が少々強固に接着されているものでも十分剥離可能になってきました。

プラカバーをウッドカバーに替えることで音の質がかなり変わり、多少の散らかりの有った出音の収束力がアップしています。その他にも大きな違いが!お試しあれ!!

単板での無垢材使用のオーディオボード、振動特性も考慮しての材質にチャレンジ

音叉使用での結果や、スピーカー材としての使用から桐材を試してみました。

柾目材を使用して幅500ミリ、長さ600ミリの板を作ります。表面に傷が付きにくいように焼いて炭化させて強度を付けています。

製作中だった神代欅インシュレーターの完成、オイルフィニッシュの後このパーツを取り付けています。以前は金属スパイクを利用していましたが、鳴きの解消につながります。

神代欅スピーカー用のインシュレーターを同じく神代欅材で簡易ロクロを使って削りだしています。鉋を切れるようにしても一部に逆目がどうしても出てしまうのは仕方ないのかと、サンディングで何とか納めています。

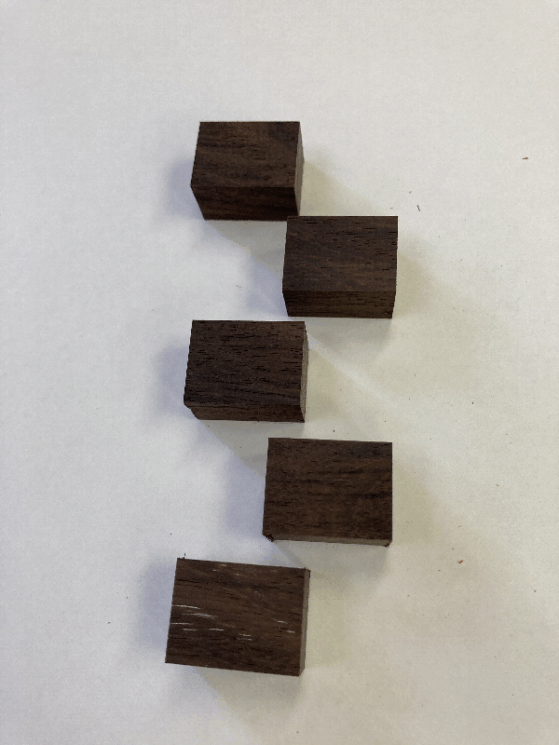

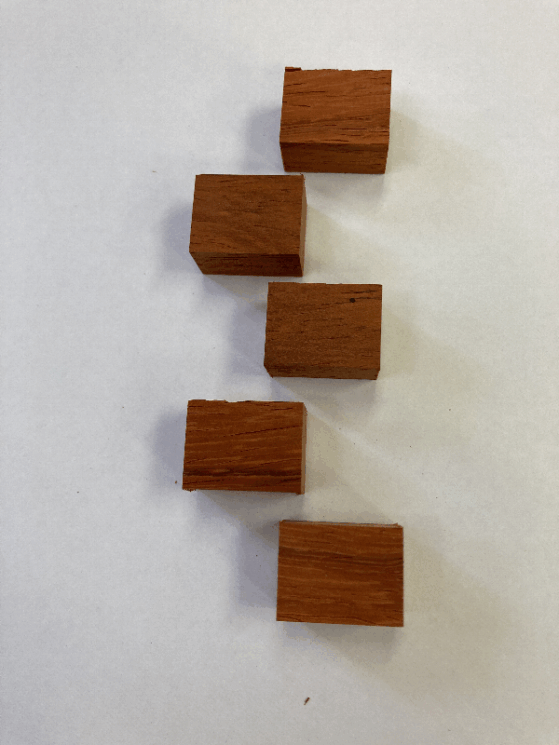

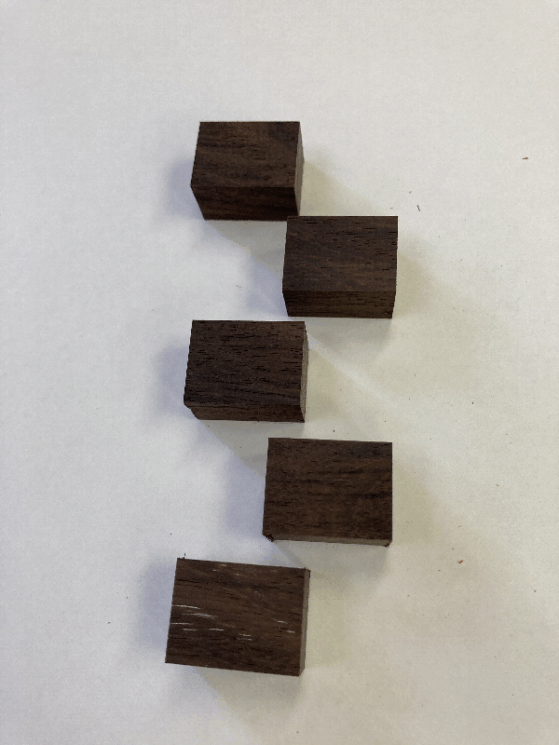

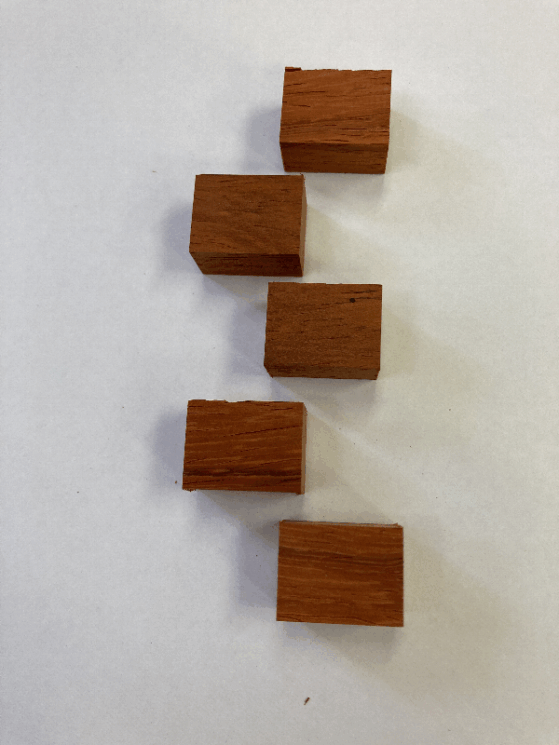

woodヘッドシェル用の指掛けの在庫がわずかになってきたので、黒檀とローズウッドの2種類の加工をしました。

長さ45ミリ、幅4,5ミリ厚さ1,5ミリ、ここに2,65ミリの貫通穴をピッチ正確にあけます。木材は木目に引っ張られるので慎重に!

現行の44woodは全てマウントするときに彫られた溝の奥までカートリッジ本体を差し込み固定するやり方だったのですが、在庫品が切れた後は先の方に空間を設けたタイプになります。

加工性も含め、音の表現も微妙に違ってくると思われます。

マークオーディオ製の6センチマイカコーンユニットと8センチマイカコーンユニットを其々別形態のスピーカーにしてエイジング作業中の連休日の工房。

6センチユニットは密閉式にしました。素早い反応と綺麗な中高音、それ程低域の不足感は無く音楽的には気持ちの良い再生をしてくれて居ます。

TASCAM DR-05で空気録音してみました。

もう一方は8センチユニット、試しに6センチ密閉と同じ容積のエンクロージャーを使って居ます。此方はダブルバスレフ式で共にフロントバッフル神代欅,その他は桐材の使用です。吸音材はシンサレートを使用して居ます。音楽的には8センチの方が構造上もユニットの特性上も大人びた音に感じます。

どちらも自作のインシュレーターにスパイクとスパイク受け(カリンバール材)を使用して振動の軽減を図って居ます。

ヤフオクで落としたV15のwoodハウジング化の依頼です。

今回はレッドローズウッドを指定されました。何処からかその様な話が流れて居るのかも知れません。

材質の違いに依る再生の変化は面白く好みも分かれる所ではありますが、個性として捉えるしかありません。

今回のカートリッジは白文字でした。

jicoのsasサファイア針を乗せたレッドローズウッドハウジングを聴き始めました。

未だ1日目ですが、凄い‼️ここまで来るとレコードの中に秘められて居た音が次から次へと出現して来ます。